Reseña-ensayo ilustrada de Los Cazafantasmas: clásicos ochenteros, ritmo, personajes y escenas memorables contados con oficio y cercanía.

A media tarde, bajé la intensidad de la lámpara y dejé que la pantalla alumbrara el cuarto con ese brillo que siempre anuncia maratón. Angelica estiró el papel sobre la mesa, pasó la palma para aplanar la fibra y afiló el lápiz con una navaja pequeña. Soltó el aire por la nariz, concentrada. De fondo, la melodía que todos reconocen empezó a latir; ella la tarareó mientras trazaba la primera curva del ectoplasma. Yo abrí el cuaderno de notas, coloqué el bolígrafo entre los dedos y me preparé para escribir. Esa noche elegimos visitar —o revisitar— Los Cazafantasmas.

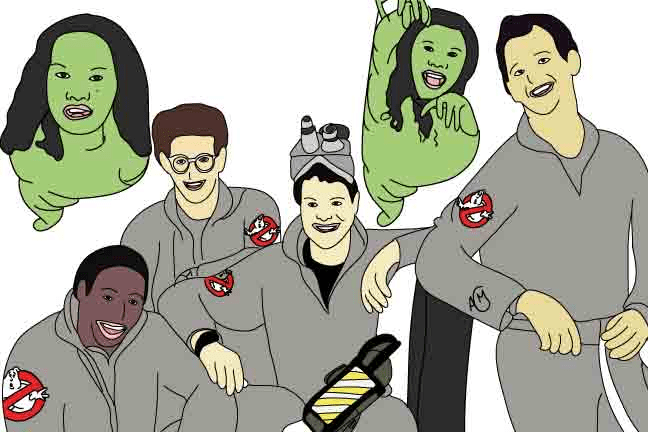

Habíamos descartado otros títulos. No había sintonía con nada… hasta que apareció la franquicia que, por cultura popular, se niega a dormirse. Al enterarnos de un estreno cercano, decidimos mirar las primeras dos películas y registrar lo que nos despiertan hoy: lo que funciona, lo que envejeció regular y lo que aún provoca risa sincera. Mientras yo tomaba apuntes, Angelica avanzaba con tinta negra en los contornos y, en un gesto que conozco, inclinaba la cabeza hacia el hombro derecho cuando algo le emocionaba. En una esquina del papel nos dibujó a nosotras transformadas en Pegajoso: la sonrisa ladeada, el cuerpo translúcido, el apetito de travesura.

La historia arranca con tres parapsicólogos desempleados —Peter Venkman, Raymond Stantz y Egon Spengler— que montan un negocio de captura de fantasmas en Nueva York. Se les suma Winston Zeddemore y, con equipos ruidosos y mochilas de protones, enfrentan un incremento de fenómenos hasta topar con Gozer, una entidad poderosa que exige un desenlace a lo grande.

La mezcla de comedia, ciencia ficción y acción conserva chispa. Hay momentos que continúan imponiéndose en la memoria: el ectoplasma verde sobre Venkman; el levitar de Dana en la cama, imagen que me evocó de inmediato El exorcista, anterior en el tiempo; la biblioteca como umbral a lo insólito. Angelica, sin alzar la vista del papel, marcó con rotulador blanco el brillo baboso del fantasma y se limpió la yema del dedo con un paño; ese gesto, breve y cotidiano, me indicó que estaba disfrutando.

Mi impresión: Venkman se queda corto en desarrollo, más empeñado en coqueteos que en oficio; en cambio, Stantz y Spengler sostienen la columna técnica del grupo, y Winston, aunque tarde en entrar, aporta una gravedad amable que el conjunto agradece. Gozer luce iconografía, pero carece de hondura dramática. La banda sonora —sí, esa— mantiene su eficacia, adherente como una etiqueta imposible de despegar. Hacia el cierre noto un ritmo irregular; los efectos, para su época, cumplen, aunque hoy delatan costuras que rompen la tensión.

Cinco años después, la empresa quiebra, el equipo se disuelve y Manhattan late sobre un río de ectoplasma rosa. Un retrato del siglo XVI aloja la voluntad de Vigo el Cárpato y desde esa superficie vigilante se coordina el mal. La película reanuda el tono juguetón de la primera y le añade un romance familiar que humaniza a Dana.

La primera vez que apareció el cuadro, Angelica dejó el pincel en suspensión, con la mano firme en el aire, y entrecerró los ojos. Copió en el papel la mueca de Vigo con un trazo tenso. La ilusión de profundidad cuando el rostro asoma desde la pintura sigue provocando un pequeño escalofrío. Me hizo gracia recordar aquellas miradas móviles de los retratos en Scooby-Doo: la misma broma, ahora en clave paranormal y con intención de amenaza. Celebramos además el regreso de Janine; su presencia aporta ritmo y cierta elasticidad cómica. Winston gana minutos y presencia —lo necesitaba— y el desfile de absurdos alcanza un clímax entrañable con la Estatua de la Libertad caminando al compás de la música. No busco verosimilitud ahí: encuentro un símbolo festivo, una ciudad movilizada por algo común.

Hay secuencias que preferiría editar para que no pierdan brío —el tramo viscoso de las alcantarillas, por ejemplo—, pero el conjunto sostiene el interés. Incluso el famoso tostador danzante me hizo sonreír: hay humor en la torpeza de lo cotidiano cuando lo eléctrico cobra capricho.

Tras los créditos, pausé el reproductor. Angelica apoyó los codos en la mesa, sopló el dibujo para acelerar el secado y me alcanzó una taza. Hablamos sin preguntas, como quien repasa un álbum recién abierto.

—Venkman se queda más en el gesto seductor que en la caza —dice ella mientras delimita con pluma el contorno de nuestra versión de Pegajoso—.

—Ese rasgo pesa al conjunto —anoto—. Me hubiera gustado verlo implicado en la estrategia, no solo en la ocurrencia.

—Winston tiene madera de centro, aunque a veces lo arrinconan —observa—.

—Cuando lo dejan moverse, crece y ordena —escribo—. Le sienta bien la segunda parte.

—Gozer impresiona por diseño —añade—.

—Sí, pero su historia queda en la superficie —cierro la idea con un punto, no con una línea abierta.

La canción principal, reproducida apenas en un hilo de volumen, se pegó de nuevo a la tarde. Nos reímos con pudor del Hombre Malvavisco: es ridículo y glorioso en la misma medida. Admitimos que la secuela tiene ritmo más parejo y gags mejor repartidos. Acordamos que la primera, sin dejar de ser icono, reclama a veces la paciencia de quien ama los clásicos por lo que representaron y no por el nervio contemporáneo.

Angelica añadió toques de gouache para darle volumen al ectoplasma. Yo subrayé una última línea: la franquicia conserva corazón cuando pone el foco en el equipo y no en la gracia fácil. Cuando el grupo avanza, la película se levanta. Cuando el corte busca solo el chiste rápido, pierde altura.

No vine a juzgar: vine a descubrir qué permanece. Entre babas rosas, retratos que respiran y mochilas que chisporrotean, Los Cazafantasmas nos recordó que el cine, además de artificio, también es memoria. Fue pionera al mezclar lo sobrenatural con el humor sin diluir su tono. Algunas piezas no resisten el reloj; otras —el espíritu de camaradería, la música, la arquitectura de Nueva York convertida en escenario mítico— se mantienen vivas. Con la compañía adecuada, el pacto lúdico se renueva.

Recomiendo verlas con ánimo de juego, sin exigirles vértigo moderno. Funcionan a la medida de quien acepta su época y su propuesta. Para una tarde de sábado, una manta y lápices a mano, entregan risas, estampas memorables y un puñado de imágenes que aún provocan conversación. Yo seguiré escribiendo sobre las siguientes entregas; Angelica, por su parte, ya mezcló verdes y amarillos para pintar la próxima escena. Nos sumamos al equipo desde el papel y la tinta: un poco pegajosas por traviesas, decididamente persistentes.

La noche avanzó, y los focos del escritorio dejaron un círculo de luz sobre la mesa. Angelica fijó el papel con cinta de carrocero, presionó con el dorso de la mano para asegurar las esquinas y probó el trazo en un recorte. Preparó una mezcla espesa de verde y amarillo para el ectoplasma y, con un gesto medido, dejó caer una gota que se abrió en bordes irregulares. Pasó la brocha ancha de izquierda a derecha, retiró el exceso con un trapo de microfibra y cambió a un pincel fino para delinear la sonrisa torcida de Pegajoso. Ese tránsito entre herramientas marcó el ritmo de la habitación.

Yo organicé mis notas: títulos subrayados, fechas, sensaciones sueltas que más tarde buscarían orden. Ajusté la silla, enderecé la espalda y respiré despacio para sostener el hilo. La música de Los Cazafantasmas siguió a un volumen bajo, suficiente para sostener la memoria sin invadirla. Angelica ladeó la cabeza hacia el hombro derecho, concentrada, mientras añadía brillos al contorno del fantasma con acrílico diluido. Un golpe mínimo con el dedo pulgar resolvió una arista, y el gesto quedó flotando en el aire, leve y seguro.

Decidimos convertir el cuadro de Vigo en un estudio aparte. Angelica preparó una base cálida y, sobre ella, construyó capas finas hasta dar con una mirada que parecía atravesar la superficie. Subió y bajó el caballete para ajustar la altura, limpió la punta del pincel en el tarro de agua y secó con una toalla de papel. El olor del médium se mezcló con el vapor del té que había dejado a un costado. Trazó una grieta en el marco, añadió una sombra en el pómulo y, al retroceder dos pasos, evaluó el conjunto con el cuello relajado. Esa distancia breve, ese desplazamiento de medio metro, fue la medida exacta para decidir un brillo extra en el ojo izquierdo.

Yo anoté el efecto que produce un rostro que no pertenece a un cuerpo y la forma en que el cine lo resuelve con recursos artesanales. La secuencia del retrato mantiene eficacia porque acepta su artificio y juega con él. Con todo, preferí subrayar lo que sostiene el tono: la convicción de los personajes cuando el absurdo pide gravedad. El dibujo de Angelica subrayó esa idea: el mal como plan depositado en una tabla, la ciudad convertida en escenario de una voluntad antigua.

Para la Estatua de la Libertad, Angelica eligió un papel de algodón más grueso. Quiso que el soporte aguantara la superposición de aguadas y veladuras. Preparó un verde grisáceo y lo llevó a la zona superior con movimientos amplios. Marcó el cobre envejecido en la túnica, desplazó la luz hacia el hombro y dejó las sombras para un segundo momento. Yo describí la escena como un desfile improbable que, pese a la incredulidad, funciona por el pulso de la música y por el impulso de quienes empujan la idea. La ilustración tomó forma: un pie adelantado, la antorcha convertida en guía, los pliegues resueltos con paciencia.

Angelica retiró la cinta de una de las esquinas y la volvió a pegar un centímetro más adentro para cerrar bordes. Encendió el ventilador en velocidad mínima para acelerar el secado sin agrietar la capa. Volvió al caballete, corrigió un brillo en la antorcha con gouache y sonrió. Ese gesto, breve y transparente, confirmó que la imagen había encontrado su eje.

Regresé a la escritura para ordenar lo esencial de las dos películas vistas. La primera sostiene su condición de referente por la mezcla de géneros y por la energía de Stantz y Spengler, siempre concretos, siempre al servicio de la misión. Winston, cuando recibe tiempo en pantalla, aporta sentido y calma. Venkman, en cambio, se inclina hacia el gesto de seducción; el conjunto pierde cuando su figura se reduce a ocurrencias. No obstante, la banda sonora levanta, y el Hombre Malvavisco se impone como emblema de esa absurdidad gloriosa que no pide permiso.

La segunda entrega organiza mejor los acentos. El retrato de Vigo establece un foco claro, el río de ectoplasma instala una amenaza visible y Janine devuelve un pulso cómico que aligera sin trivializar. La caminata de la estatua agrega una postal imposible que, por pura alegría, consigue sombra y luz en el mismo plano. El conjunto agradece esa osadía.

Angelica cambió de mesa para las hojas de contacto. Extendió las ilustraciones, alineó las esquinas, fotografió con luz cenital y ajustó el balance en el móvil. Abrió el archivo en la computadora, recortó márgenes, corrigió pequeñas dominantes y guardó una copia en alta resolución. Me alcanzó las vistas previas; yo ajusté el texto para acompañar cada imagen con una estampa justa, sin redundancias.

—El ectoplasma necesita un borde más frío —dijo con el pincel suspendido—.

—La frase sobre el cuadro gana si recorto el adjetivo —respondí—. Menos es más cuando la imagen habla.

—La estatua pide una vibración en la antorcha —añadió—.

—El párrafo sobre la música queda listo sin subrayados —concluí—. La melodía ya carga con su propia fama.

Los dos planos —pintura y escritura— avanzaron parejos. Ella selló los contornos con fijador en aerosol, yo cerré la estructura del artículo con un remate que evita la complacencia. En el ambiente quedó un rumor de ventilador y un olor leve a papel húmedo.

De estas dos películas retengo una lección simple: el equipo sostiene el relato cuando se apoya en acciones concretas. Cruzar una calle con las mochilas a cuestas, calibrar un medidor, cubrir una entrada con cinta de seguridad, empujar una trampa por el suelo. Esos gestos, sumados, construyen mundo. En el taller sucede lo mismo: tensar el papel, limpiar la punta, volver a la paleta, decidir un borde. La suma de lo pequeño ordena lo grande.

La franquicia, observada hoy, mantiene su encanto cuando abraza su propia artesanía. No necesita esconder las costuras; las convierte en estilo. La risa no anula el miedo, lo hace transitable. La música no tapa el silencio, lo acompasa. La ciudad no devora a los personajes, los vuelve parte de su ruido.

El taller amaneció con olor a papel húmedo. Angelica retiró las láminas de la carpeta, colocó papel manteca entre cada una y revisó bordes con una cuchilla para limpiar rebabas mínimas. Encendió la lámpara lateral, probó el difusor del fijador sobre un recorte y, al comprobar la atomización, selló los contornos con pasadas cortas. La mesa quedó sembrada de recortes, cintas usadas y pequeños hilos de celulosa. El ventilador, en velocidad baja, sostuvo un murmullo constante.

Yo abrí el archivo del artículo. Organicé la arquitectura en bloques: presentación del maratón, primera entrega de la saga, segunda entrega, conversación mientras se seca la tinta, balance y cierre. Afiné verbos, quité adjetivos que inflaban, coloqué puntos donde antes había comas fatigadas. En el margen, subrayé una idea que vertebra el texto: la saga respira mejor cuando la acción concreta marca el rumbo.

Angelica trasladó las ilustraciones al set de fotografía casero. Dos luces suaves en 45 grados, cartulina negra como fondo, trípode a la altura del pecho. Ajustó el foco en manual, usó disparador remoto y revisó el histograma para evitar quemados. Tomó tres tomas por lámina. Al terminar, descargó la tarjeta, renombró archivos con una convención clara y abrió el editor de imagen para igualar niveles.

Mientras tanto, yo preparé el guion de montaje. Marqué entradas y salidas en la línea de tiempo, asigné cada ilustración a un compás de la banda principal y reservé microfundidos para respirar entre escenas. Eliminé rellenos, compacté silencios, dejé sólo lo imprescindible. Ajusté el volumen de la canción emblemática para que acompañe sin dominar. Coloqué rótulos breves, ortografía revisada, nada de exclamaciones gratuitas.

Angelica abrió el editor de video y cargó la carpeta final. Probó un barrido lateral sobre el retrato de Vigo, estabilizó un paneo que había quedado nervioso y aplicó un leve grano para unificar texturas. Bajó la saturación del verde en el ectoplasma para evitar estridencias y reforzó la luminosidad en la antorcha de la estatua con una máscara suave. Exportó una versión de prueba, respiró profundo y bebió un sorbo de agua.

Para la portada, Angelica eligió una composición en diagonal: nosotras en versión Pegajoso ocupando el tercio inferior izquierdo, la ciudad al fondo con luces puntuales y el logotipo homenajeado con respeto y distancia. Esbozó la idea en lápiz azul, entintó líneas maestras y completó con gouache opaco en los puntos de brillo del ectoplasma. Cambió a un pincel redondo del número dos para las filigranas de humo, limpió en un paño y volvió a cargar pintura con precisión. La sonrisa sesgada de nuestro Pegajoso quedó definida con un trazo continuo, sin temblor.

Yo escribí el pie que acompañará esa imagen. Una oración limpia, sin muletillas, que condensa la intención del proyecto: redescubrir un clásico desde el trabajo artesanal. Lo leí en voz baja para chequear el ritmo. El punto final cayó donde debía.

El texto asentó una convicción: la primera entrega conserva su chispa gracias a Stantz y Spengler, que trabajan sin alarde y sostienen el andamiaje técnico; Winston, cuando aparece, ordena y humaniza; Venkman, cuando se queda en chascarrillos, fragmenta la energía del conjunto. El Hombre Malvavisco funciona como emblema de esa desmesura calculada que el recuerdo no borra. La música derrama pegajosidad armónica y mantiene al público dentro.

La segunda entrega administra mejor el foco. El retrato de Vigo ofrece un centro palpable; el río subterráneo de ectoplasma suma amenaza visible; Janine devuelve elasticidad y gracia; la caminata de la estatua regala una postal que abraza la osadía y la fiesta. El montaje agradece esa claridad.

Angelica comprimió las imágenes en dos tamaños: alta resolución para archivo y tamaño web optimizado. Generó alt text descriptivo sin adjetivos vacíos, nombró colores y acciones, guardó metadatos con autoría. Empaquetó la carpeta final y dejó una copia en un disco externo rotulado a mano, con fecha y versión.

Yo pulí el titular, edité subtítulos con cadencia y verifiqué consistencia en nombres propios. Sustituí conectores repetidos por variaciones precisas: no obstante, con todo, aun así, siempre con moderación. Donde aparecía la tentación de escribir como si, elegí en apariencia o se diría que. Eliminé superposiciones, dejé que la acción hablara y cerré cada bloque con una idea neta.

La jornada bajó de intensidad. Angelica guardó pinceles en un estuche de tela, lavó cerdas con jabón neutro y las dejó secar sobre una toalla. Reacomodó frascos, ordenó rotuladores por espesor y cerró la paleta con papel film para preservar humedad. Comprobó tapas, limpió la mesa con un paño apenas húmedo y retiró la cinta de carrocero de los bordes con un ángulo bajo para no rasgar.

Yo hice una última lectura en voz baja. El texto respiró sin sobresaltos, con puntos y comas donde corresponde, guiones largos en los diálogos y mayúsculas iniciales cuidando nombres y lugares. La estructura quedó firme, sin rellenos, sin vueltas innecesarias.

El proyecto continúa con las siguientes películas de la franquicia. La idea no es sumar páginas por inercia, sino sostener el criterio: mirar, detectar el gesto que condensa una escena, describirlo con precisión y acompañarlo con una imagen que lo prolongue. Angelica ya preparó una paleta secundaria con verdes más fríos, violetas opacos y un gris que conversa con el cobre envejecido. El cuaderno de notas tiene fichas nuevas para escenas clave, y el plan de trabajo marca bloques de producción, revisión y publicación.

Guardamos la jornada en capas. Angelica colocó papel manteca entre las láminas secas, ajustó una esquina que se curvaba con un toque de cinta y etiquetó la carpeta con fecha y serie. Apagó la lámpara, dejó el caballete plegado junto a la pared y limpió la mesa con un paño húmedo que arrastró restos mínimos de pigmento. Yo revisé la versión final del artículo, comprobé sangrías, afiné un par de comas en los diálogos y confirmé que cada bloque cae en su punto exacto. El archivo quedó exportado en sus dos formatos, con nombres claros para no perder tiempo más adelante.

La sensación que permanece es sencilla y firme: volver a Los Cazafantasmas con atención y cuidado trae un aprendizaje doble. Por un lado, confirma que la mezcla de humor y lo sobrenatural resiste cuando la acción está bien apuntalada; por otro, recuerda que el oficio —pincel, cuaderno, ritmo— también cuenta una historia. La película entrega iconos capaces de encender memoria; el taller los traduce en gesto, trazo y frase. En ese ida y vuelta, el proyecto se sostiene.

Angelica dejó la portada en la mesa de salida, con el brillo del gouache ya estabilizado. Yo añadí el pie definitivo: una línea sobria que presenta la serie sin alardes. El texto se propone acompañar, no imponerse; la imagen respira y empuja el interés hacia adentro. Todo queda listo para publicar: imágenes optimizadas, metadatos correctos, créditos en su sitio.

Queda también una convicción de trabajo. La primera entrega de la saga conserva su chispa cuando Stantz y Spengler conducen la tarea con precisión; Winston ordena y humaniza cuando lo dejan actuar; Venkman distrae cuando se apoya en la gracia pasajera. La segunda película afila el foco, otorga centro al retrato de Vigo y suma la postal jubilosa de la estatua en marcha. Lo que aprendimos al mirar despacio ya está en la página: detalles concretos, progresión clara, humor sin estridencia.

Cerramos el taller con el mismo cuidado con que lo abrimos. Angelica colocó los pinceles limpios sobre la toalla, cerdas alineadas, y apagó el ventilador. Yo guardé el cuaderno, sujeté los post-it que asoman entre capítulos y confirmé la ruta de respaldo en el disco externo. La canción persiste en la memoria, pero ya no necesita volumen. El proyecto continúa: mirar, pintar, escribir. Trabajo paciente, confianza en el proceso y una cuota de alegría que mantiene vivas las ganas.